今早接朋友电话,知李瑛老师去世,竟一时语塞,无言以对。

整整大半天,忙于筹备诗歌万里行走进老挝的活动,仿佛一晃而过。

现在,突然静下来,一想到李瑛老师,心情颇有些复杂。但不知为啥,我却没有怎么悲伤。

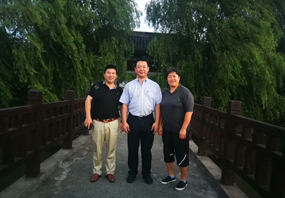

记得前年10月16日,我和占林代表全国诗歌报刊网络联盟去看望李瑛老师,为他颁发"百年新诗贡献奖",他的高兴与快乐溢于言表,拉着我的手就不舍得松开-----那一刻,我心头一紧: 所有的老人,都是孤独啊。那天下午,我陪李瑛老师聊了半个多小时,他还舍不得我们走,直到看护他的家人不断地催促,我们才不得不离开。

李瑛老师舍不得我们走,在轮椅上不停地挥着手,离开的那一刻,他让我想到自己的父亲,在我每次离开家的时候,那一样的不舍的眼神。

我一直是幸福的人,有幸生于六零年代,有幸在八九十年代自己的青年时期就与诗坛大师们开始近距离接触: 艾青先生及夫人高瑛阿姨,臧克家先生与郑曼老师,贺敬之与柯岩老师,牛汉,绿原,屠岸------- 因为他们的认可与厚爱,得以聆听他们的一言一行,并受到潜移默化的滋养和熏陶------李瑛老师走了,我却没有悲伤。

并非是近两年来这样的消息麻木了神经,而是我相信,孤独的李瑛老师因为到天堂里与他的女儿李小雨团聚,而不再是孤单的,也许此时她正在给小雨大姐朗读写给她的诗句。

便又想一些过往而又逝去的人: 何首巫,王长安,刘江-----还有医院躺着的洪烛。

前些天与李犁兄闲聊,彼此都说以后少喝酒或别喝酒了,我们相互道珍重,显的有些悲观。我说: 身边的兄弟朋友们一个个都身体健健康康地多好啊,因为大家好好地活着,我们就不会那么快地变得孤单!其实,世上最后一个离开的人恐怕是最孤单的,而死亡乃是生命的另一种开始,这样想来,朋友亲人的离去,便不再那么可怕了吧。

想着想着,便又想起贺部长敬之同志(二十多年来,一直这样称呼贺敬之),去年底我在国外接到老人家的电话,说有机构给他评了一个奖,让我了解一下评奖机构的情况-----我想,回京后,我办的第一件事就是去看望他。

2019年3月28日晚于清迈